《中國日報》7月15日第6版

在中國史無前例的脫貧攻堅戰(zhàn)中,湖南湘西這個”老,、少,、邊,、窮”,、土家族苗族聚居最多之地發(fā)生了翻天覆地的變化,。

精準(zhǔn)扶貧,,風(fēng)起苗寨,。這些年來按照“不栽盆景,不搭風(fēng)景”的要求,,求真務(wù)實、苦干實干,真脫貧,、脫真貧,,湘西書寫了精準(zhǔn)扶貧的十八洞村樣本,探索了一條精準(zhǔn)扶貧之路,。

地處大山深處的湘西州共有7縣1市,,卻有7個縣為國家級貧困縣,在這條艱巨的扶貧路上,,勤奮苦干的湘西人不斷探索扶貧方法,“依靠走市場化發(fā)展之路,,因地制宜精準(zhǔn)施策,激發(fā)村民求發(fā)展的內(nèi)生動力”,。

精準(zhǔn)扶貧首地十八洞村摸索出“五跟”方法:資金跟著窮人走,,窮人跟著能人走,能人跟著產(chǎn)業(yè)走,,產(chǎn)業(yè)跟著市場走,,讓市場主體帶著貧困戶闖市場。如今,,籠罩山寨的貧窮霧霾已散盡,,這里人均收入增長7倍。

經(jīng)歷今非昔比的“蝶變”,,湘西州委書記葉紅專深有感慨地總結(jié)了湘西精準(zhǔn)備扶貧的獨有模式,,即學(xué)習(xí)互助興思想、生產(chǎn)互助興產(chǎn)業(yè),、鄉(xiāng)風(fēng)互助興文明,、鄰里互助興和諧、綠色互助興家園,,這應(yīng)就是諸多湘西扶貧經(jīng)驗的提煉吧,。

群山環(huán)抱,山靄繚繞的十八洞村

夯卡村:易地搬遷“拔窮根” 產(chǎn)業(yè)配套“換窮業(yè)”

在湘西北的臘爾山地區(qū),,有一個偏遠的苗族村落叫“夯卡”,,在當(dāng)?shù)胤窖灾幸鉃椤懊利惖膷{谷”。然而正是由于地處高寒山區(qū),,交通不便,、條件落后,居住在這里的35戶家庭幾乎被隔絕在大山之中,?!斑@里是湘西最貧窮的地方,也是扶貧難度最大的地方,?!比~紅專說,。

這個小村莊沒有路,只能通過一條8公里長的“天梯”進出,。對于村民來說,,看似簡單的日常出行、上學(xué)和就醫(yī)都非常困難,。孩子們每天都去鎮(zhèn)上的小學(xué)讀書,,來回就需要花去將近四個小時。

面對如此嚴峻的局面,,只有釜底抽薪,!扶貧小組決定對夯卡村35戶147人實施整體易地搬遷。

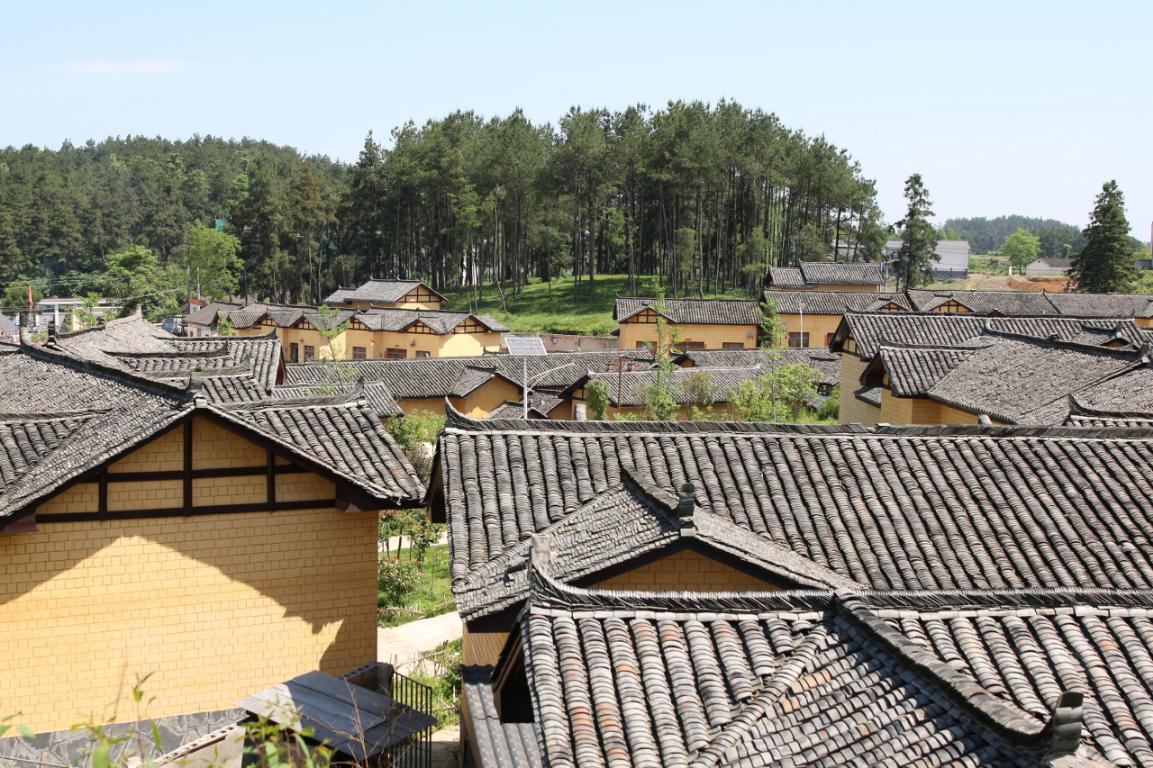

2016年,,按照統(tǒng)一選址,、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一建筑風(fēng)格,,臘爾山臺地上修建了嶄新的“同福苗寨”集中安置夯卡村村民,。這些漂亮的磚房是為35戶村民量身定制的,有60平方米和80平方米兩種戶型可選,,并配備了水,、電和4G網(wǎng)絡(luò)。

富有民族特色的夯卡村易地搬遷新居“同福苗寨”

吳玉發(fā)家是該村最后一批搬遷的村民,當(dāng)扶貧小組到達時,,他的妻子龍金鳳和母親龍玉梅已癱瘓了近十年,盡管有子女在外面打工,,但他們掙的錢不足以支付兩名病人的醫(yī)療費用,家中一貧如洗,。飽受貧困之苦的吳邦國向扶貧小組表達了迫切的愿望:“我應(yīng)該搬上去,,不搬上去,在這里苦一輩子,?!?/p>

2017年6月9日,身有殘疾的龍金鳳和龍玉梅被扶貧工作隊和鄉(xiāng)親們用擔(dān)架從峽谷中抬出來,,搬進了150平米,、5間房的磚瓦房里。至此,,扶貧工作隊完美兌現(xiàn)了“不落下一個貧困群眾”的承諾,。

完成搬遷只是萬里長征第一步。為真正鞏固扶貧成果,、確保老百姓脫貧不返貧,,扶貧工作隊圍繞搬遷點開發(fā)了一系列配套產(chǎn)業(yè)。

早在2016年,,工作隊就以200元每畝的價格將350畝(23.35公頃)的荒地流轉(zhuǎn)到村集體,,發(fā)展起了獼猴桃,、黃桃和蠶桑種植,現(xiàn)在每年能為村集體帶來16萬的純收入,。2017年,,成立了村辦企業(yè)酸辣香食品有限公司,將村民們種植的辣椒加工為剁辣椒,,增加了產(chǎn)品附加值、帶動了銷售量,,村民們的收益也自然水漲船高,尤其值得一提的是夯卡村優(yōu)質(zhì)水稻合作社,,目前已經(jīng)發(fā)展到五百畝的規(guī)模,作為夯卡村現(xiàn)在最大的產(chǎn)業(yè),,幾乎所有農(nóng)戶都參與其中,。

興旺的產(chǎn)業(yè)為夯卡村帶來了無限生機,更顯著地改善了村民們的生活,2017年,,夯卡村人均收入達到8860元,,公共基礎(chǔ)設(shè)施基本完善,實現(xiàn)了整村脫貧退出,。(馮志偉 宋金亮)

隘口村:綠色小產(chǎn)品收獲“黃金”大產(chǎn)業(yè)

位于中國中部的湖南吉首市隘口村認為,,發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)是扶貧工作的關(guān)鍵。

隘口村地處武陵山腹地,,終年云霧繚繞,、雨量充沛,是土壤的富硒帶,、微生物的發(fā)酵帶,、植物群落的亞麻酸帶,可謂茶葉種植的天堂,。

這個小村在2014年曾是省級貧困村,,基礎(chǔ)設(shè)施不全、經(jīng)濟落后,。而隨著有針對性的扶貧工作的推進和茶葉產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,,該村在2017年時已被列為旅游扶貧示范村,現(xiàn)更被視為“湘西黃金茶第一村”,。

忙碌采茶的隘口村茶農(nóng)

隘口村村委會秘書張智林回憶說:“以前這里以種糧食為主,,茶葉種植還很零散。但自2009年開始,,政策好了,,政府會向我們派發(fā)茶樹苗、化肥和補貼,?!蓖?,隘口村村支書向天順帶頭成立了茶葉專業(yè)合作社,每年通過分紅保障茶農(nóng)的基本利益,。

得益于優(yōu)越的自然條件,,隘口村種出來的“黃金茶”香氣濃、茶湯澄澈,、茶多酚含量高,,是綠茶中的上品。在2014年的湘西黃金茶品鑒大會上,,更被近百名茶葉專家和大眾評審高度贊揚為中國最好的綠茶之一,。“我們現(xiàn)在茶葉根本不愁賣,!”張智林自信地說,。

為確保茶葉質(zhì)量,合作社制定了標(biāo)準(zhǔn)化的采茶程序,,并在技術(shù),、秧苗、栽培,、肥料,、加工和銷售方面提供統(tǒng)一指導(dǎo)。吉首確立了“湘西黃金茶”為茶葉產(chǎn)業(yè)公共品牌,,吉首市茶葉辦也為茶農(nóng)們提供了大量的技術(shù)支持和培訓(xùn),。

在黃金茶產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動下,隘口村在2017年脫貧摘帽,,茶農(nóng)的收入逐年增加,,預(yù)計到2020年人均年總收入將超過2萬元?!胺N稻子一畝頂多掙一千塊,,但茶葉可以從春茶夏茶采到秋茶,那效益可比種糧食高太多了?,F(xiàn)在老百姓嘗到甜頭了,,積極性很高?!?/p>

隘口村共七百多戶村民,,目前茶園面積已達1.6萬畝,幾乎家家都在種茶,。馬頸坳鎮(zhèn)人大主席陳超感慨說,,隘口村的村民展示出了一種“向荒山要金山,向荒山要茶園”的勤勞作風(fēng),。

“黃金茶是隘口村生存發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè),。以前是我們的‘脫貧茶’,,將來要變成我們的‘小康茶’,把它做精,、做細,。”陳超說,。(馮志偉 宋金亮)

菖蒲塘村:科技致富 產(chǎn)業(yè)興旺

擁有6個水果科技示范基地,、13個省州縣級科技示范戶、69名中級農(nóng)技師,,這里是鳳凰縣菖蒲塘村,,它已從四十年前的深度貧困村,一躍成為現(xiàn)在的湖南省新農(nóng)村建設(shè)示范村,。全村貧困發(fā)生率降至0.59%,2019年農(nóng)民人均可支配收入達23419元,,90%的果農(nóng)年收入超過3萬元,。

駐村工作隊副隊長唐金生介紹,以前這里的村民種植水稻,、玉米度日,,人均年收入僅為600元,變化在1982年,由王安全,、丁青青為首的一批黨員村干,,帶頭走出村子學(xué)習(xí)技術(shù)、引進品種,。1982年種植西瓜,、1985年種植蜜柚、1988年種植椪柑,、1995年種植獼猴桃……這批“土專家”秉持著“人無我有,、人有我優(yōu)、人優(yōu)我轉(zhuǎn)”的理念,,一步步讓村民走上了脫貧致富路,。

依靠科技發(fā)展種植業(yè)是菖蒲塘村引領(lǐng)村民致富的法寶。湖南省農(nóng)科院與鳳凰縣在菖蒲塘村共建了專家工作站,,果農(nóng)可以通過視頻,、電話、微信直接聯(lián)系到省里的專家們得到指導(dǎo),,現(xiàn)在村民們幾乎個個都是技術(shù)能手,。

王安全就是村里最早的一批農(nóng)技“土專家”之一,對各種水果種植的發(fā)展歷程都如數(shù)家珍,。他回憶說,,別看現(xiàn)在“米良一號”獼猴桃已是菖蒲塘村的招牌之一,,其實當(dāng)初引進這個品種時,就曾遇到過嚴重的潰瘍病,。

潰瘍病是獼猴桃的世界性癌癥,,當(dāng)時村里的技術(shù)骨干們想盡了各種辦法。失敗多次后,,終于被村里的“土專家”丁青青找出了一套全新的解決方案:先種下抗?jié)衲芰姷乃畻钐?,然后再把獼猴桃嫁接到水楊桃上。這樣嫁接后的獼猴桃不再怕濕,,發(fā)潰瘍病的現(xiàn)象得到顯著改善,。

土壤管理、排水,、修剪,、花腐病……水果種植上的難題是年年有、年年新,,王安全始終保持著“活到老學(xué)到老”的心態(tài),,堅持重視農(nóng)業(yè)技術(shù)的傳承和突破。

王安全在獼猴桃基地與“女子嫁接隊”一起嫁接樹苗

女子嫁接隊是菖蒲塘村科技帶動產(chǎn)業(yè)扶貧的另一個生動事例,隊伍現(xiàn)有成員247人,,常年在貴州,、重慶、四川,、陜西等地開展嫁接技術(shù)服務(wù),,僅去年就創(chuàng)收800多萬元。

隊長田香群今年40歲,,作為菖蒲塘村第一批做外出嫁接的工人之一,,親身見證了這個隊伍的發(fā)展。

2000年時她嫁到菖蒲塘村,,公公正是村里有名的“土專家”丁青青,,她便自然而然接過了“接力棒”,深入學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)技術(shù),。自2006年起,,隨著菖蒲塘村的獼猴桃產(chǎn)業(yè)越做越大,相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)都開始跟著種獼猴桃,。要種獼猴桃就需要苗木,,菖蒲塘村的優(yōu)質(zhì)苗木漸漸發(fā)展成“一村輸出全縣”,嫁接也緊跟著成了剛需,,一支“女子嫁接隊”便漸漸形成,。

女子嫁接隊員們每年大概會有3至4個月在外地忙嫁接,尤其是冬天的臘月、正月,,而這在農(nóng)村原本屬于農(nóng)閑時節(jié),。“自從做嫁接之后,,首先是收入肯定增加了,,再一個就是感覺自己的價值好像增加了,有種被需要的感覺,,心里也有一點自豪呀,。”她爽朗地笑著說,。(馮志偉 宋金亮)

葉紅專(右二)走訪貧困戶

以文旅產(chǎn)業(yè)扶貧的竹山村保持了傳統(tǒng)苗鄉(xiāng)風(fēng)情

美麗的鳳凰古城是湘西旅游最靚麗的名片

擁有4200多年歷史的乾州古城是湘西四大古城之首